Lesepredigt zum Mitnehmen

1. Sonntag nach Ostern, 11. April 2021

Predigttext: Jesus erscheint den Jüngern am See von Tiberias (Joh 21,1-14)

Liebe Gemeinde,

das Osterfest ist vorüber, die Osterbotschaft verklungen und wir sind schnell wieder in unserem Corona-Alltag angekommen. Doch im Kirchenjahr reicht die österliche Festzeit bis Pfingsten. Und so ist eine Woche nach dem wichtigsten Fest der Christenheit eine im Johannesevangelium erzählte Offenbarungsgeschichte der heutige Predigttext. Da er eine Menge an Informationen und Symbolik bietet, schauen wir ihn uns Stück für Stück an:

„Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so:“

Nach dem Tod Jesu am Kreuz und seiner Auferstehung wusste keiner der Jünger, wie es weitergehen sollte und wovon sie weiterhin leben sollten. Also gingen sie zurück in ihren Alltag und arbeiteten weiter in dem Beruf, den sie vor der Begegnung mit Jesus ausgeübt hatten. Viele von ihnen waren Fischer gewesen.

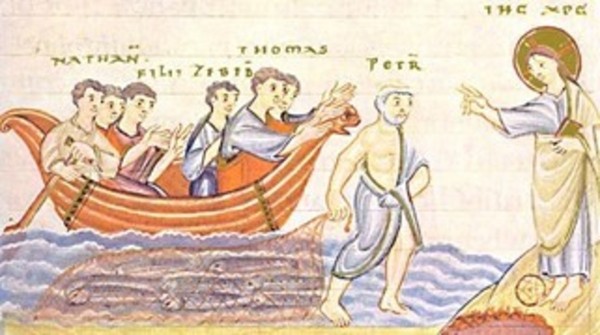

„Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger.“

Sieben Jünger haben sich zusammengefunden: Simon Petrus, der Verleugner und Fels der Kirche; Thomas, der Zweifler, der seine Finger in die Wunden Jesu legen möchte; Nathanael, ein Bekenner des Glaubens, an dem kein Falsch ist; Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die wegen ihres ungestümen Temperaments Donnersöhne genannt wurden; und noch zwei ungenannte Jünger sind dabei. Sieben Menschen, unterschiedlich in ihrem Leben und Glauben, haben sich zusammengetan, um sich nach dem Verlust Jesus gegenseitig zu unterstützen. Die Zahl sieben steht für Gesamtheit der christlichen Gemeinden, die Jünger ein Querschnitt an Gläubigen mit ihren Stärken und Schwächen.

„Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts.“

Ein Fischzug in der Nacht, normaler Alltag für die Fischer. Doch in dieser Nacht bleiben die Netze leer. Der Schreiber des Johannesevangeliums nutzt hier die Symbolik von Nacht und leeren Netzen um seine Leser darauf hinzuweisen, wie traurig und vergeblich das Leben der Jünger war, nachdem sie mit Jesus ihren Bezugspunkt verloren haben. Statt mit ihm durch das Land zu ziehen, die gute Botschaft des liebenden Gottes zu verbreiten und damit Menschen zu überzeugen und damit in ihre Glaubensnetze zu ziehen, werfen sie auf dem See vergeblich ihre Netze aus.

„Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war.“

Jesus steht am Ufer, doch die Jünger erkennen ihn nicht. Das Nicht-erkennen ist ein Motiv vieler Offenbarungsgeschichten: ob die Frauen am Grab, die Jesus für den Gärtner halten oder die Emmaus-Jünger – sie alle erkennen Jesus nicht, was darauf hindeutet, dass sich sein Aussehen verändert hat. Oder die Männer durch den Tod Jesu so betrübt und eigeschränkt in ihrer Wahrnehmung sind, dass sie Jesus nicht erkennen.

„Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten’s nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.“

Liebevoll spricht Jesus die Jünger, erwachsene Männer, als Kinder an. Er sorgt sich um seine ehemaligen Begleiter, um ihre Lebensgrundlage und ihre Verfassung. Und so lässt er sie noch einmal losfahren, nun sollen sie das Netz zur rechten, zur richtigen Seite auswerfen und schon füllt es sich so sehr, dass sie es kaum halten können. Dieses Motiv des wunderbaren Fischzugs kennen wir aus dem Lukasevangelium: mit dem Fang werden die ersten Jünger von Jesus angeworben, um Menschenfischer zu werden. Ein geschickter Rückgriff des Evangelisten Johannes auf Lukas, um die Jünger auf ihren eigentlichem Auftrag hinzuweisen: sie sollen weiterhin Menschen die gute Botschaft weitererzählen, daran ändert Jesu Tod nichts.

„Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen.“

Da endlich erkennt einer der Jünger, Johannes, wer da am Ufer steht. Und er teilt seine Erkenntnis mit Simon Petrus. Diesem kommen keine Zweifel, im Gegenteil: ungestüm,

wie es seinem Charakter entspricht, wirft sich Petrus in den See, um schnellstmöglich zu Jesus zu gelangen. Die anderen folgen, die Fische im Schlepptau.

„Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt! Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht.“

An diesem Punkt der Geschichte fallen einige Brüche ins Auge: Obwohl die Jünger das Netz mit den Fischen hinter sich herziehen, warten schon Fisch und Brot auf dem Feuer auf die nach getaner Arbeit hungrigen Männer. Und war das Netz anfangs zu schwer für alle sieben, kann Petrus es nun allein an Land ziehen. Will er zeigen, was in ihm steckt, welche Kräfte er entwickeln kann, wenn ihm etwas wichtig ist? Und auch die Anzahl von 153 Fischen im Netz ist rätselhaft. 153 gilt als eine vollkommene Zahl (Mathematikinteressierte können gerne mal nachlesen, warum das so ist) und seit dem Kirchenvater Hieronymus gelten die 153 Fische als Symbol für die gesamte Menschheit, da zurzeit des Textes nur 153 Fischarten bekannt waren. Entscheidend ist, dass Jesus die Männer erwartet und sie mit allem Lebensnotwendigen versorgt: mit Nahrung, mit Gemeinschaft und mit Hoffnung. Jesus lebt, der Tod ist überwunden, die Botschaft Jesu kann weiter in die Welt getragen werden.

„Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt’s ihnen, desgleichen auch den Fisch.“

In gemeinsamen Essen erkenn die Jünger Jesus – und doch bleiben leise Zweifel: Wie kann Jesus vom Tod auferstehen? Aber keiner traut sich die Frage zu stellen, denn gleichzeitig spüren die Männer: Ja, Jesus lebt. Und er ist mitten unter ihnen, im Teilen von Brot und Fisch und ihrer Gemeinschaft ist er lebendig.

„Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.“

Eine interessante Offenbarungsgeschichte, die Johannes uns aufgeschrieben hat. Auch knapp 2000 Jahre später hat sie immer noch eine Relevanz für uns:

- Jesus begegnet den Jüngern und auch uns im Alltag. Im meinem täglichen Tun und Reden entscheidet sich, ob ich an Jesus, die Vergebung der Sünden und die Auferstehung vom Tod glaube oder alles nur ein Lippenbekenntnis ist, das ich in der Kirche abgebe, aber nicht in meinem Alltag umsetzen kann.

- Es ist nicht einfach, den Auferstandenen zu erkennen und zu bekennen. Selbst seine besten Freund*innen erkennen Jesus Christus nicht und zweifeln. Diese Zweifel und Unsicherheiten sind menschlich.

- Und das für mich Wichtigste: So wie den Jüngern in der Geschichte gibt Jesus uns das, was wir zum Leben benötigen: Hoffnung in einer Zeit, die für uns alle belastend und schwierig ist. Glauben an die Auferstehung, dass das Leben über das Lebensfeindliche siegt. Und wir sind nicht allein: Jesus ist immer noch gegenwärtig ist bis heute.

Ich wünsche uns, dass die österliche Hoffnung in uns lebendig bleibt,

Ihre Pastorin Ulrike Kobbe